Cinquanta anelli

I novantanove anni della concessione cimiteriale erano scaduti. Così un piccolo comune del Pavese, che qui taccio a danno dei soliti rancorosi, mi inviò una lettera insolitamente battuta a macchina e con l’intimazione di occuparmi il prima possibile della tomba di famiglia.

Mio padre fu l’ultimo ad essere seppellito in quella terra amara, cinquant’anni fa, quando ancora dovevo frequentare il primo anno di medicina a Milano. Ma con la sua morte improvvisa, in un certo senso, e come suo unico erede, riuscii a emanciparmi totalmente: libero di disporre di tutto il denaro necessario per laurearmi e vivere in città non nel castigo, come avrebbe voluto il vecchio, bensì nel piacere dei miei vent’anni.

Fu un decennio felice. Lo studio non mi affaticava. Ricordo che riuscii a preparare l’esame di anatomia in una sola settimana, tra i vapori dell’alcol e i festini a base di eccessi degni di un racconto di Guillaume Apollinaire. L’antologia con i corpi illustrati e sezionati da una parte del letto e il calore vivo di donna giovane dall’altra, che sapeva di sonno misto al suo sesso, nel morbido groviglio delle lenzuola sempre sfatte. - Torna a dormire, ti prego - mi dicevano tutte. E avrei continuato a farlo, se non fosse per l’urgenza di concludere in fretta gli studi perché i soldi, alla lunga, stavano per finire. Ed è proprio negli ultimi anni della mia specializzazione che cominciai ad assaporare parte di quel castigo che mio padre intendeva farmi provare. - Noi non siamo signori - mi diceva il vecchio - siamo agricoltori da generazioni. Uomini di fatica, con le mani nere di terra e la fronte bruciata dal sole. Siamo quelli che siamo nel lavoro che svolgiamo. Diamo sangue e merda per un tozzo di pane, per un tetto, per i figli. E la terra che vedi, la terra che aro, è la terra dei tuoi avi. Ogni pertica messa da parte è la somma secolare dei sacrifici che lasciamo a te. Non sprecarli!

E infatti non sprecai nulla. O almeno dal mio punto di vista. Vendetti tutto: la cascina, i terreni, le bestie, i macchinari. La somma secolare mi permise di prendere un modesto appartamento e campare di rendita per il tempo necessario al compimento degli studi. Solo verso la fine, come dicevo, in una breve parentesi con la cinghia tirata, patii i morsi della fame. Dopodiché: lavoro, lavoro e finalmente ancora il lavoro. Lavorai tanto almeno quanto un agricoltore, non come signore ma come dottore. Le mie mani erano per lo più rosse di sangue e la fronte bruciata al sole delle spiagge toscane. Non mi accontentavo di un tozzo di pane, no, né di un tetto. E mai avrei avuto dei figli. Quello che volevo era solamente godere dei frutti del mio lavoro per me soltanto. Col tempo la carriera, poi, spinta dal timore di una povertà improvvisa e dal ritorno nei luoghi della mia infanzia, mi diede tutto quello che potevo desiderare: il prestigio del nome, la cattedra di professore, le case, le automobili da collezione e i viaggi imposti dalla professione misti ai piaceri della carne. Ed ero io, naturalmente, a volere tutto questo. E mai, mi promettevo, nemmeno per un istante sarei tornato nella terra dei miei avi, magari per ringraziarli. Perché fosse stato per loro, fosse stato per mio padre, sarei certamente rimasto ancora lì ad affondare lo stivale nella fanghiglia padana. Magari sì come dottore, ma sempre nell’idea di quel castigo assurdo e perpetuo. Soprattutto quel sacrificio eterno da trasmettere di padre in figlio, io non l’ho mai condiviso. Fino a quando, forse colpa dell’età o al valore delle cose che si hanno per mano, come l’esplicita richiesta amministrativa di questa lettera, pensai seriamente di ritornare nei luoghi dove ero in qualche modo ancora legato.

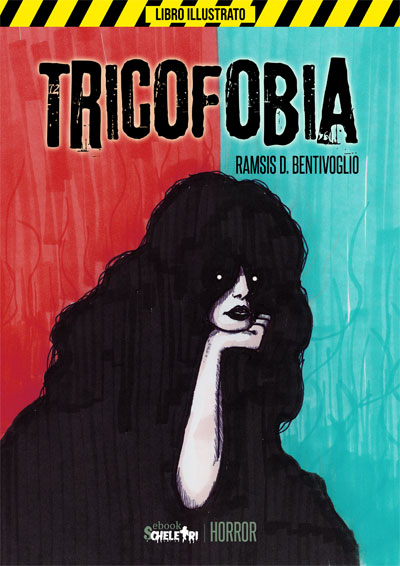

CHI HA PAURA DEI CAPELLI?

CHI HA PAURA DEI CAPELLI?

Agnese soffre di tricofobia, la paura irrazionale di capelli e peli. La sua vita viene sconvolta da una serie di avvenimenti, disgustosi e macabri, che la conducono in un vortice di paranoia e delirio. Scopri Tricofobia, l'innovativo horror scritto da Ramsis D. Bentivoglio. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi arricchiti con 25 illustrazioni.

Partii il giorno seguente, pensando di sbrigare il tutto in poco tempo. Magari delegando a qualcuno il compito. Misi così nel bagagliaio dell’ammiraglia la ventiquattrore in pelle, con dentro la lettera e qualche altro documento totalmente inutile allo scopo, se non nella puerile idea di mostrare lo spessore delle mie intenzioni e intimidire i passanti che avrei potuto incontrare durante il tragitto. - Largo al professore! - pensavo - Lasciate in pace un rispettabile dottore di città.

Quella mattina il viaggio durò poco più di un’ora, premurandomi solamente di arrivare durante l’orario di apertura degli uffici comunali. Con le torri moderne e i grattacieli alle mie spalle, dal parabrezza potevo notare l’avvicinarsi dei campi, gli stessi di allora: deprimenti, monotoni, pronti ad abbracciare i primi geli dell’inverno alle porte. E già sul posto mi accorsi di alcune peculiarità rimaste anch’esse sorprendentemente invariate nei decenni. Gli alberi dei terreni confinanti, ad esempio, parevano nel numero e nelle dimensioni gli stessi platani di cinquant’anni prima. Forse perché erano stati recisi all’epoca, dopo la mia partenza, per poi soppiantarli con altre piante più giovani che adesso possono vantare nel tronco almeno una cinquantina di anelli in più. E le case al piano terra, dalle pareti sudice e trasudanti di umidità come ferite in suppurazione; i tetti convessi e informi sopra le finestre chiuse e profonde come pozzi neri. Gli stessi abitati di allora nella stessa via che taglia in due il paese. Il centro del borgo, poi, con i vecchi ricurvi radunati nell’unico bar aperto, in attesa di essere avvinazzati da una mano gentile. Ecco il campanile, poco distante dal bar e che a quest’ora adombra come al solito la piccola piazza del centro dedicata all’Eroe dei due mondi. E più il là, oltre il caseggiato antico, la mia cascina in rovina! E il cimitero, alla fine di tutto.

Il camposanto si ergeva su un terrapieno, fortificato da spesse mura in laterizio. Al suo interno i tetti delle cappelle e delle edicole spuntavano ben oltre le mura, fissi!, come a osservare i passanti a mo’ di guardie di un fantomatico castrum romano. E qui il cancello sempre aperto sulla strada provinciale, nero e in ferro battuto, arzigogolato dai richiami macabri sapientemente fusi in un Liberty dal tratto morente. Quando ero piccolo, ricordo, il cancello pareva contorcersi in un numero imprecisato di smorfie di dolore, le stessa che vidi sui volti di mia madre e di mio nonno prima dell’addio.

Al di là dell’ingresso cimiteriale, con le scarpe semi affossate nel manto pietroso, stringevo per farmi forza la mia valigetta, quando un ticchettio di macchina da scrivere mi sorprese alla mia sinistra.

Un giovane ragazzo in abiti da lavoro, vidi, stava scrivendo qualcosa dentro a una casupola. Entrai pensando di parlare con il custode del cimitero.

- Buongiorno - dissi.

Il giovane continuava a scrivere senza degnarmi di uno sguardo.

- Buongiorno! - ripetei seccato. - L’ha scritta lei questa lettera?

Lo scrivete si arrestò…

Poi il ticchettare riprese a correre nuovamente sulla carta e nel farlo il giovane rispose: - Sì, sono stato io. La sua concessione è scaduta, la sua tomba è in rovina.

- Ma, mi scusi, come fa a sapere che…

- Siete tutti uguali, voi - mi interruppe il ragazzo. - Andate e poi tornate qui per restare.

- Io non resto qui! Ma lei chi è? Questa lettera mi chiede di mettere in sicurezza la tomba della mia famiglia. L’ha scritta lei? Cosa devo fare?

Il ragazzo continuava a scrivere come se, per una qualche regione strettamente connessa all’esistere, fosse di vitale importanza farlo, e continuare a scrivere e a scrivere ancora, così da perpetrare la parola di ora in ora, di foglio in foglio, di padre in figlio, e raggiungere tutti i destinatari di questa terra per dare a loro sempre e solo lo stesso messaggio.

Il volto dello scrivente non era chiaro. A un tratto pareva un viso noto, un vecchio amico d’infanzia, un collega di lavoro, e successivamente sembrava uno sconosciuto. I suoi occhi, la sua pelle, il tratto del viso mi sfuggivano, rendendolo in qualche modo indescrivibile. La sua fisionomia era quella di una moltitudine di volti. E chi fosse, a un certo punto, non mi importava più. Così, come i tanti incontri avuti per strada, lo ignorai, procedendo nella direzione a me nota.

Il ticchettio della macchina da scrivere lasciò, a poco a poco, il posto al crepitare della ghiaia sotto i miei passi. E lì stava la tomba transennata, messa in sicurezza a qualche metro di distanza, con il cognome a lettere cubitali sull’architrave dell’ingresso sfondato. Dentro il vestibolo, una pietosa fiammella ardeva lenta in mezzo al guano di una nidiata di piccione. Il nome di mia madre, quello di mio padre e dei miei cari erano solamente in parte leggibili. Lettere distaccate e sparse tra le cartacce e la merda. Sui loculi ancora e le immagini dei defunti, fieri e fissi negli sguardi color seppia.

- Allora, rinnova? - disse una voce alle mie spalle.

- Ma che… - non feci in tempo a capire, né a rispondere alla domanda. Quello che ricordo fu il boato di una caduta, insieme al rumore di un motore e l’odore del legno appena tagliato. La voce di un bambino che contava sotto il mio busto più di una cinquantina di anelli. E la terra pronta a divorare il tutto.

- Tutti uguali, voi…

CONSIGLI DI LETTURA

RUBRICHE: arte | Audiolibri | Concorsi | Dracula | ebook | editori | Film | Film gratis | Fumetti | Guida alla scrittura | Halloween | Interviste | Isola di Scheletri | Letters from R'lyeh | libri | Necrolexicon | Notizie | partner | Pennywise | Racconti | Scream Queen | Segnalibri | Signora delle Mosche | Teschio d'oro | TV Horror | Videogiochi | Zio Tibia

Dal 6 ottobre 2001 cultura horror a 360 gradi. I testi pubblicati in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari. © 2024 Scheletri.com.